動脈硬化について

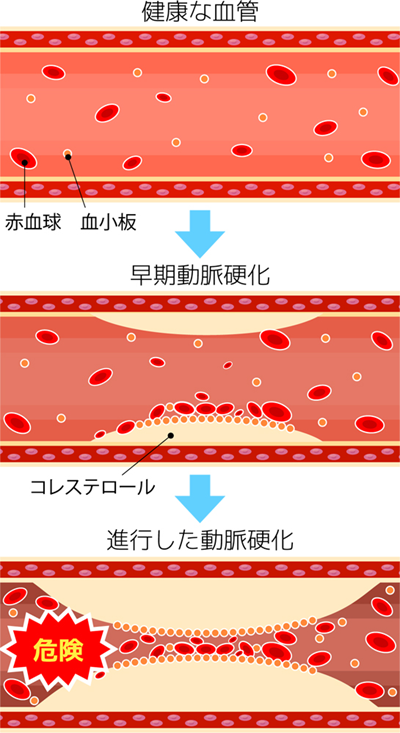

動脈硬化は、血管が硬くなり弾力性を失って脆くなった状態です。動脈硬化自体の症状はほとんどありませんが、放置すると脳梗塞、心筋梗塞、大動脈瘤などの深刻な疾患につながる可能性があります。

動脈硬化は、血管が硬くなり弾力性を失って脆くなった状態です。動脈硬化自体の症状はほとんどありませんが、放置すると脳梗塞、心筋梗塞、大動脈瘤などの深刻な疾患につながる可能性があります。

動脈硬化は加齢によってある程度自然に生じますが、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を抱えていると、より早く進んでしまいます。血管の仕組みや動脈硬化の発生メカニズムを理解し、予防に努めることが大切です。動脈硬化が気になる方は、大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科へご相談ください。

血管の働き

血管には大きく分けて、心臓から全身に血液を送り出す「動脈」、全身から心臓へ血液を戻す「静脈」、そして末端まで栄養や酸素を運ぶ「毛細血管」の3種類があります。このうち動脈は、心臓の拍動による高い圧力に耐えられるように血管壁が厚く作られており、伸縮性も高くなっています。

血管の内部は層状の内皮細胞に覆われており、常にしなやかさが保たれているので、通常であれば詰まることはありません。しかし、様々な要因で内皮細胞に異常が生じると、正常な血流が損なわれて、動脈硬化をはじめとした血管疾患のリスクが高まってしまうのです。

動脈硬化の症状

動脈硬化が進行して血管が狭くなったり、血栓や潰瘍が形成されたりすると、影響を受けた部位によって以下のような症状が現れることもあります。

- 脳の血管が狭くなると:頭痛、めまい、手足のしびれ、言葉が出にくい

- 心臓の血管が狭くなると:胸の痛み、息切れ、動悸

- 足の血管が狭くなると:歩行時の足の痛み、冷え、しびれ

- 腎臓の血管が狭くなると:高血圧、むくみ

- 腸の血管が狭くなると:腹痛、消化不良

- 首の血管が狭くなると:めまい、ふらつき

- 目の血管が狭くなると:一時的な視力低下、視野の欠損

- 大動脈が硬化すると:背中や腹部の痛み、血圧上昇

など

動脈硬化は初期段階での自覚症状がほとんどありません。そのため、定期的な健康診断を受けることが非常に重要です。

動脈硬化の主な原因とは?

生活習慣との関係

動脈硬化はコレステロールの蓄積、肥満、運動不足、喫煙、高血圧など、生活習慣と深く関わっています。対策をせずに放置すると、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気のリスクを高めてしまいます。

コレステロールと肥満

血管を詰まらせる原因となる

コレステロールを多く含む食事を続けると、悪玉コレステロール(LDLコレステロール) が血管に付着し、プラークを形成します。

また、肥満の状態が長期間続くと、血管内の脂質が増加し、動脈硬化が進行しやすくなります。

運動不足

血管の弾力を低下させる

運動不足は肥満を引き起こすだけでなく、血管を柔軟に保つ一酸化窒素(NO)の分泌を減少させます。

一酸化窒素が不足すると血管の弾力性が失われ、動脈が硬くなりやすくなります。

喫煙

血管を傷つけ血圧を上昇させる

タバコを吸うと、体内に一酸化炭素(CO)が発生し、酸素不足を引き起こします。

酸素が不足すると心臓はより多くの血液を送り出そうとするため、血圧が上昇し、血管が傷つきやすくなります。

高血圧

血管に負担をかける危険因子

高血圧の状態が続くと、血液が血管の内壁に強い圧力をかけ続けるため、血管が傷つきやすくなります。その傷にプラークが蓄積し、動脈硬化が進行します。

また、高血圧の影響で心臓や脳血管の狭窄が進行することで血管の詰まり(動脈閉塞)も引き起こされます。

動脈硬化の検査

血管の状態を調べて動脈硬化の進行度を確認することが重要です。主な検査方法には、血管の形を直接調べる「頸動脈超音波検査」と、血管の機能を評価する「血圧脈波検査」の2つがあります。

同時に心疾患や脳血管疾患の兆候がないかを確認することも大切です。一般的な健康診断に含まれる心電図検査で心臓の状態を、CTやMRI検査で脳血管の状態を調べることができます。

※CTやMRI検査が必要と判断された場合は、当院より提携している医療機関をご紹介します。

頸動脈エコー検査

首に超音波を当て、頸動脈の状態を画像として映し出す検査です。動脈壁の厚さ、プラークの大きさ、動脈の狭窄度(詰まり具合)などを評価できます。

血圧脈波検査

両腕と両足首に血圧測定用のカフを装着し、血圧と脈波を測定します。腕の血圧と足首の血圧を比較することで、動脈が狭くなっていないか、詰まっていないかを調べます。また、脈波が体内を伝わる速度を測定することで、動脈の硬さを評価できます。

動脈硬化の治療

動脈硬化の治療は、原因となっている要因を取り除き、それ以上の動脈硬化を抑制することを目的とします。動脈硬化から脳梗塞や心筋梗塞などの合併症を起こすと、治療はより複雑で困難になります。動脈硬化と診断されたら早めに治療を開始して、病状の進行を食い止めましょう。

動脈硬化の治療は、原因となっている要因を取り除き、それ以上の動脈硬化を抑制することを目的とします。動脈硬化から脳梗塞や心筋梗塞などの合併症を起こすと、治療はより複雑で困難になります。動脈硬化と診断されたら早めに治療を開始して、病状の進行を食い止めましょう。

動脈硬化の予防・改善

脂質異常症によるLDLコレステロールの増加や高血圧は、動脈硬化の発症・進行の主な原因となります。その他、糖尿病、過度な飲酒、喫煙、加齢、ストレスなども動脈硬化のリスク要因です。

加齢は避けられませんが、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病は、日常生活の見直しで発症や進行を抑えることができます。無理のない範囲から始めて、動脈硬化の予防に取り組みましょう。

食事改善

過度な塩分とカロリーの摂取を控え、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。

過度な塩分とカロリーの摂取を控え、栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。

血中コレステロールの低下には食物繊維が効果的ですので、野菜や海藻、きのこ類を積極的に摂取することをおすすめします。また、抗酸化作用のあるビタミンEやビタミンCを含む食品も意識して食べるようにしましょう。また、赤身肉や動物性脂肪の摂りすぎは、様々な生活習慣病の悪化要因となるので、なるべく控えめにした方が良いでしょう。

適度な運動

激しい運動は必要ありません。30分程度のウォーキングなどの有酸素運動を週に3回以上継続することが理想的です。継続的な運動によって筋肉量が増えると基礎代謝が向上し、肥満解消にもつながります。

激しい運動は必要ありません。30分程度のウォーキングなどの有酸素運動を週に3回以上継続することが理想的です。継続的な運動によって筋肉量が増えると基礎代謝が向上し、肥満解消にもつながります。

禁煙・節酒

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、動脈硬化を促進します。禁煙を強く推奨しますが、難しい場合は禁煙外来に相談して喫煙量を減らす努力をしましょう。また、過度の飲酒は高血圧のリスクを高めますので、適量を心がけましょう。週に2日程度は休肝日を設けることをおすすめします。

タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、動脈硬化を促進します。禁煙を強く推奨しますが、難しい場合は禁煙外来に相談して喫煙量を減らす努力をしましょう。また、過度の飲酒は高血圧のリスクを高めますので、適量を心がけましょう。週に2日程度は休肝日を設けることをおすすめします。